看見明日學校

專訪哈佛創新大師:教育創新需要「特種部隊」

文/賓靜蓀、李岳霞

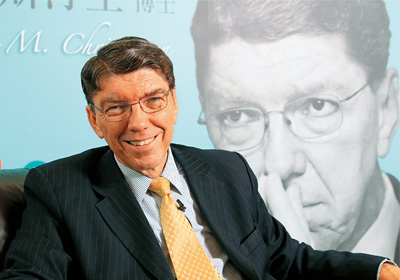

觀察目前美國、甚至全球教育走向,今年六十歲的「創新教父」克里斯汀生堅信,重視多元智能、因材施教,將再次成為全世界學校、老師的創新指標。

觀察目前美國、甚至全球教育走向,今年六十歲的「創新教父」克里斯汀生堅信,重視多元智能、因材施教,將再次成為全世界學校、老師的創新指標。

在哈佛大學商學院教授克雷頓‧克里斯汀生(Clayton M. Christensen)眼中,「破壞」可以是正面的力量,「創新」是選擇題,不是是非題。

他發展出「破壞式創新」理論,例如Google、蘋果將市場上原本複雜的、少數人會用或消費得起的產品,變得更簡單、更便宜、更普及,才能開啟過去沒有的新市場,滾動出一連串新成長。

二十年來,克里斯汀生的創新理論,不斷印證在不同產業、不同市場,受到全世界政治、企業領袖的推崇和尊敬。

五年前,他開始用創新理論,檢視愈來愈無法吸引孩子學習的美國公立中小學教育。他看到數位科技可以打破標準化、一言堂式的傳統教育形式,提供量身打造、以個別學生需求為主體的學習,因此預測,數位科技將成為破壞教育的一種創新驅力。同時,他也在舊金山成立非營利機構「克里斯汀生智庫」(Clayton Christensen Institute),由女兒(Ann Christensen)領軍,推動將科技帶進中小學教育的「混合式學習」。

觀察目前美國、甚至全球教育走向,今年六十歲的「創新教父」克里斯汀生堅信,重視多元智能、因材施教,將再次成為全世界學校、老師的創新指標。以下是他二○一四年十月底來台時接受《親子天下》專訪的內容。

* * *

五年前,我們在《來上一堂破壞課》中預測的大方向都是正確的。估計到二○一九年,有半數的學校課程會在線上進行,所以關鍵是:這次的改變會不會真的有所不同?如何不同?

我個人認為這波改革的好處是,哈佛大學教育研究所教授霍華德‧加德納(Howard Gardner)所提出的多元學習智能理論,可以獲得全面的重視。過去,我們的教育只強調某一、兩種智能,線上學習提供了很好的契機,讓每一個人都有可能用自己與生俱來的天賦學習。以前,多數學生在教室裡都沒有真正在學習,或是學得非常辛苦。我們認為科技帶來新的可能,可以教得更好,因為可以讓學生用適合自己的方式來學習。

「家教」角色的新世代老師

科技帶來另一個好處是,改變了老師教學專業的定義。以前的教學模式只有一種,就是提供資訊,而且只有老師能夠做這件事,因此老師要學的本事,就是如何講課。老師根本沒有多餘的時間和心力去顧到每個學生,幫助他們解決個別問題。但現在,假使我們將課程的內容「大眾化」、「產品化」(commoditized),找全世界最優秀的老師來上課,讓上課內容變成有價值的產品,每個人都有機會接受一流的教育。教育現場的教師就有餘裕扮演像「家教」的角色,有時間觀察每個學生的需求,確保每個人都有往前學習,並且解答學生的問題。我認為這才是新世代老師的專業與自我期許的目標。