結節硬化病友爸李正德:

努力讓罕病在這個世紀消失

採訪╱洪素卿 攝影╱王竹君

前言:

「如果父母自己不走出來,孩子就沒有機會面對陽光!」結節硬化症病友協會榮譽理事長李正德,今年在中國知名演說競技節目「超級演說家」登場、引發注目。

其實,他原本是個上台就會發抖、撐不過兩分鐘就會忘詞的專業美編,如今能成為一個面對鎂光燈侃侃而談的協會推手,家裡還放著金馬獎最佳原創電影歌曲獎座;轉變的起點,是他罹患結節硬化症的女兒怡瑄。

結節硬化症是一種罕見疾病,因為基因變異、細胞分裂的「煞車」故障,身體各處組織、器官到處出現失控的小腫瘤。

二十年前,當醫師判定阿德才出生半年的女兒是結節硬化症,當醫師告訴阿德「這病沒有藥醫」,曾經有三、四年的時間,阿德的太太總是在哭、阿德也在心裡質問「老天為何如此?究竟自己犯了什麼錯?」

直到接觸到另一個病友,發現自己不孤獨,開始參與罕見疾病活動,從他人身上看到,原來這些孩子也可以這麼好。漸漸地,阿德夫妻變得開朗、帶著孩子一起走到了陽光下。

雖然罕見疾病多半是基因出了錯,阿德仍有一個心願,希望罕見疾病能在這個世紀消失。「大家都說我是傻爸爸,認為這個想法很傻。但是生物科技、基因工程在進步,未來這不是不可能的事。」不僅寄望于未來科技,他也呼籲大家從自身做起,「吃乾淨、自然、安全的食物,降低外界輻射、污染等環境干擾。那麼人類適應環境演化所需要的突變就不會那麼大,罕見疾病也會越來越少!」

〉易子而教 罕病兒造就超人爸媽

跟著瑄瑄一起面對結節硬化症後,李正德從上班族「阿德」、變成在家SOHO族、變成病友與家長們口中的「李爸」。

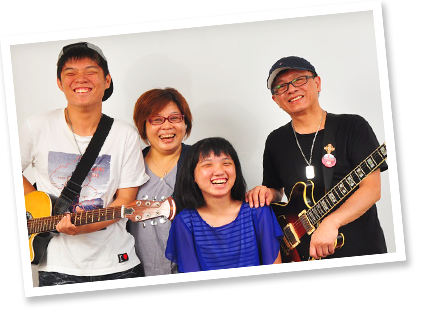

在李爸的家裡,不時會有一些結節硬化症的孩子來此彈吉他、打鼓、練唱,乍看與臺北地下街裡練團的青年沒有兩樣。不過,這些孩子其實都是結節硬化症的患者,除了瑄瑄之外、還有「menbug樂團」三個大男生。

「menbug樂團」是李爸發起組成的樂團,由他從旁協助三個結節硬化症的大男生、透過音樂展現自信。其中的吉他手伯軒,今年剛要升上高三,管李爸叫「師傅」。

李爸回憶兩年前剛遇到伯軒時,他對自我情緒控制的能力與現在天差地遠,李爸說,現在的伯軒只是「慢熟」,相處一段時間後,話匣子打開、就會開始聒噪起來。很難想像他以前可能因為聽不懂別人開玩笑、動不動就生氣。

伯軒說,樂團共有三個人,一個彈吉他、一個打鼓、一個主唱。他自己最喜歡的歌曲是周杰倫的「聽媽媽的話」,至於這首歌是不是有特別的意義?講話不轉彎的他說,「純粹只喜歡這首歌」,坦誠自己並沒有特別聽媽媽的話!引得一旁的伯軒媽不得已露出無奈神情,回應自家叛逆青年的「吐槽」。

伯軒對媽媽很會回嘴,卻很聽師傅的話,還會開玩笑哼著「別讓師傅不開心」的自創曲。李爸說,「這叫做易子而教」,才會有效,像他自己也不大叫得動家裡的小公主瑄瑄。

媽媽說,伯軒現在外表看起來與一般高中男生沒有不一樣,也跟一般樂團成員一樣,喜歡打扮、戴戒指、戴項鍊。但其實他的成長過程很辛苦!

伯軒媽說,伯軒出生才五十八天,就被診斷確定罹患結節硬化症。知道這件事後,身為母親就變得對他的發展特別神經質,營養上更是加強照料。也因此,雖然伯軒是交由保母照顧,但都媽媽在家先熬好大骨湯、加上有機蔬菜、米,做好了副食品,才送他到保姆家。「 從小都是用最好的“肥料”來給他,現在才能成長得這麼好」。

即便營養上加強照護,伯軒仍因為腦中結節影響,不時癲癇發作,到現在還是幾乎每個月都發作至少ㄧ次,國中時還更頻繁。也因為臉上的結節,曾被一些比較沒有同理心的同學拿來做文章。

所幸,伯軒從練團以來,確實進步很多。伯軒媽說,「至少他比較開心、比較自信!」。李爸說,現在伯軒在台上能夠自在表演,但當年可不一樣,第一次上台表演的時候,連自我介紹時都低著頭、甚至不敢開口說話。

但現在menbug越做越好、越來越有自己的風格,雖然他們的技術層面無法登上商業演出的舞台,但能看著孩子們在公益場合帥氣演出,對台下的家長們來說已經很滿足。李爸更希望,未來自己只要在後面烘托,讓他們更有自信,「希望以後大家只記得menbug,不要記得李爸。」

〉孩子與眾不同 爸媽心中永遠的痛

一般家長面對孩子逐漸成長、茁壯,心中多半想著孩子以後可能有什麼成就?或想著孩子羽翼漸豐、可能離巢的空虛!

但當李爸與伯軒媽,看著瑄瑄跟伯軒一天天成長、從孩子變成青年,心裡想著的卻是這兩個可能無法離巢的孩子,未來該要怎麼辦?

首先面臨的,就是於異性的好奇。「他們雖然外表看來成熟,但是對於旁人的言辭,並不是那麼了解。有時候,人家稍微對他們好一點,他們可能就會把它放大成另一種感覺。」

面對孩子們對兩性感情的期待,身為父母只能保護性反對,其實很無奈。伯軒媽說,「當孩子問我,為什麼我們不能跟別人一樣?當他對這個問題難以理解、心裡過不去時。其實,我也覺得很心酸。」

對於未來生涯的規劃,又是另一層考驗。已經畢業的瑄瑄,去年一度獲得在便利店工作的機會,但最終仍無法獲得留用。

李爸說,瑄瑄因為大腦語言區鈣化,邏輯上不是很通暢,想法也跟一般人很不一樣。有次她坐公車上學,過了很久、學校打電話到家,說她還沒到學校。李爸夫妻狂打她手機、就是沒訊號。夫妻倆急昏了,開著車一路找,媽媽一路哭,還到警察局報案。沒想到後來她自己打電話說已經到學校了。原來是她在公車上坐過頭了。問她為什麼關手機?她竟然說,關了手機爸媽就沒有機會指責她,等她抵達了,解決了問題,爸媽也就不能罵她了。「我後來也只能告訴她,絕對不可以關手機。」

現在李爸幫瑄瑄印了名片,「作為我的小助理」,也讓她正視這個工作。李爸出門演講或是分享經驗時,瑄瑄就跟著一起去,或許她現在只能等爸爸說完,負責唱歌或是演奏,但李爸心中有個小小希望,「即便要花十幾、二十幾年的時間才能教會她。希望未來有一天,負責分享的主角換成瑄瑄,由她自己來向大眾訴說生命經歷!」

〉罕病不氣餒

女兒的病,讓李正德從「阿德」成了「李爸」,卻也讓他體會到生命的其他可能。即便外界認為一路拉拔女兒很辛苦,但阿德有時卻覺得,「孩子給我的更多」。他說,他當年為了女兒向菩薩許願,願意不再殺生、終生茹素,「結果福報歸給了我自己,原本三十多年的氣喘痼疾,竟然不藥而癒」。當年醫師告訴阿德,結節硬化症無藥可醫,但他心裡不服氣,「至少現在已經看到一種藥物可用」,「所以我也相信,罕見疾病終有消失的一天!」